少子高齢化が進む日本。

不動産業界でも「そろそろ引退したい。でも、事業を引き継いでくれる人は周囲にいない。とはいえ長年、真面目に勤めてくれている大事な社員や、お世話になっている取引先のことを考えると廃業は避けたい」といった社長さんの声がよく聞かれます。

そんなとき、M&Aは有力な選択肢になります。企業規模を問わず広く行われている不動産M&Aについて、この記事でくわしくお伝えします。

不動産会社のM&Aをお考えの経営者の方はぜひ、お読みになってください。

目次

「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」の頭文字をとってM&A

近年、企業合併・買収のニュース報道などで「M&A」というフレーズが使われているのをよく、目にすることはありませんか。

近年、企業合併・買収のニュース報道などで「M&A」というフレーズが使われているのをよく、目にすることはありませんか。

M&Aは英語の「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」の頭文字をとったもの。正式名称は「Mergers and Acquisitions」です。「企業そのものや事業の一部を譲渡する」といったイメージです。

経営不振や後継者問題、セカンドライフ・他事業展開といった場面で、M&Aは選択の幅を広げています。

M&Aは大企業だけのものではない

メディアでは大企業の事例が報道されがちですが、中小・零細企業でもM&Aは盛んに行われています。

高齢化社会を迎え、事業譲渡を考える経営者が増加傾向の日本では特に、M&Aの必要性が高まっているといえるでしょう。

不動産会社のM&Aとは

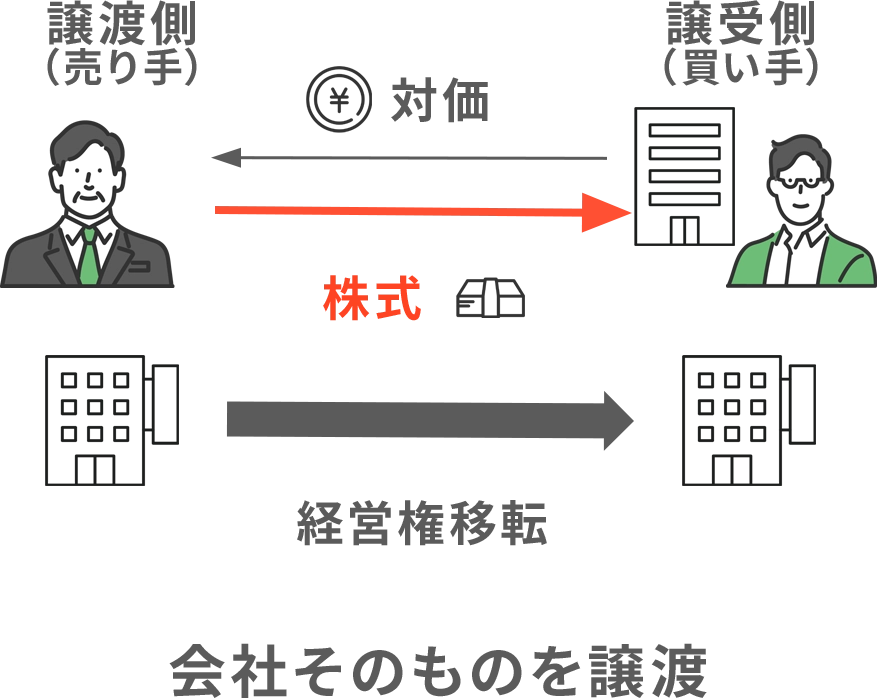

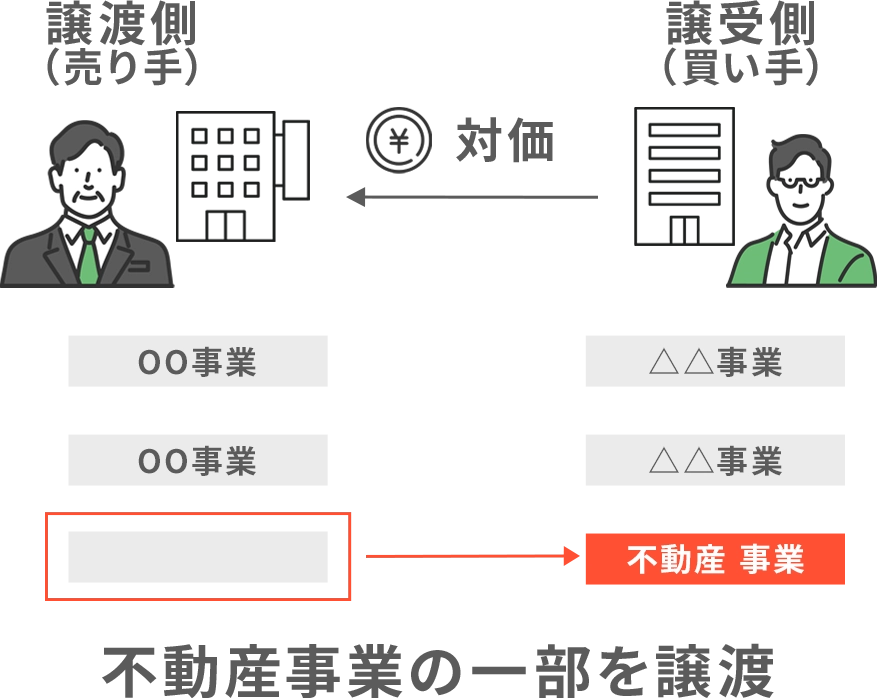

不動産会社を譲渡する場合、譲渡の種類は大きく2つに分かれます。

- 会社そのものを譲渡する株式譲渡・持分譲渡

- 不動産事業のみを譲渡する事業譲渡

株式・持分譲渡は、会社の資産、負債を含めた契約関係を全て引き継ぐことになります。買い手が売り手から株式を購入して経営権を引き継ぐ方法です。事業譲渡に比べて手続きが簡単であることや、売り手が譲渡対価を得られるため中小企業のM&Aでよく用いられています。

不動産会社専門M&Aプラットフォームの弊社で取り扱っている案件のうち、95%が株式・持分譲渡です。

一方で事業譲渡は契約関係ではなく、屋号や顧客を含む運営ノウハウ、事務所にある什器類が譲渡対象です。例えば賃貸借契約や社員との雇用契約、管理物件との管理契約などは新たに結び直す必要があります。

事業形態や財務状況などによって、譲渡形式の選択は異なります。どちらの譲渡形式がふさわしいかについて、ご不明な方はぜひ、弊社へお問い合わせください。

小さな不動産会社のM&Aが今、盛んに行われている理由

不動産業は他の産業と比較して、小規模事業所が多いという特徴があります。10人未満で運営する事業所が全体の9割以上を占めます。

加えて社長の平均年齢、後継者不在率も他産業と比べて、突出して高い業種です。

こうした背景から近年、家族経営かそれに準ずる規模で運営してきた小さな不動産会社のM&Aニーズは高まっています。

優秀な人材やしっかりした経営基盤・顧客層をもつ不動産会社を継承したいという企業は、少なくありません。

不動産会社のM&Aの動向について

小さな不動産会社が「健全な経営状態で長年運営してきたが、経営者の高齢化や後継者の育成難航でM&Aに踏み切る」といった動向は、今後しばらく続くでしょう。

小さな不動産会社が「健全な経営状態で長年運営してきたが、経営者の高齢化や後継者の育成難航でM&Aに踏み切る」といった動向は、今後しばらく続くでしょう。

弊社にお問い合わせをいただくお客様のM&Aご検討理由も、このような事情に基づいたものが多くを占めます。

こうした動向を生み出す要因について、この記事でくわしくご説明します。M&Aを検討し始めて、この記事を読んでくださっている読者の方には「自分だけではない。同じ悩みを抱える同業者は多い」と、実感していただけると思います。

内部要因と外部要因

M&Aを検討するきっかけや実施に当たっては、譲渡する側・される側ともに主な要因がいくつかあります。

内部要因と外部要因に、大きく分けられます。

主な内部要因

譲渡する側がM&Aを検討する理由として、

- コロナウイルスの影響で集客が落ち込んでしまい、回復できない

- 不動産業界の変化についていけず、撤退を考え始めた

- 年齢的に引退したいが、後継者が身内にいない

- 別の事業に資金やマンパワーを集中させたい

といった内的要因が目立ちます。

いっぽう、譲渡を受ける側では、

- 宅建業免許の取得費用、手間をカットできる

- 歴史のある宅建番号を引き継げる

- 管理物件を引き継ぐことで、事業拡大が見込める

といった事情が、スタンダードな内的要因として挙げられます。

大手企業などから独立し、自ら不動産会社をスタートさせる方がご自身で1から宅建業の免許を取得するとなれば、相応の費用や手間がかかります。

そうした背景から、宅建業免許をもつ企業をM&Aで取得できればスムーズなスタートアップが可能になるとお考えになる方は、多くいらっしゃいます。

主な外部要因

外部要因としてはスモールサイズの「M&A」そのものの認知が少しずつ広がっていることや、弊社のような「不動産会社を専門とする仲介業者」が認知され、小規模の不動産会社を譲渡するハードルが低くなっていることなどが考えられます。

実際に弊社でお手伝いした案件では、

- 後継者がおらず廃業を検討し始めていた不動産会社の継続が決まる

- 赤字の不動産事業を別業種の企業が引き継ぎ、一気に売上を伸ばす

といったケースが多々あります。不動産業界のM&Aは需要・供給ともに活発です。ニーズが合致すれば、幸せな合意が期待できます。

われわれ株式会社インフィニティライフは、小規模不動産M&Aの専門仲介サービスです。お客様に最適なサポートをご提案いたします。

不動産会社のM&A、その目的とは

この章では、不動産会社を譲渡する側・譲渡を受ける側がどんな目的でM&Aに踏み切るかについて、具体的にお話しします。

この章では、不動産会社を譲渡する側・譲渡を受ける側がどんな目的でM&Aに踏み切るかについて、具体的にお話しします。

譲渡する側の目的

譲渡する側がM&Aに踏み切るときの主な目的は、3つあります。 これらの目的が重なっている事例も多くみられます。

不動産事業を撤退したい

不動産会社のなかには集客ができていない、経営状況が苦しいといったネガティブな理由で撤退を考え、M&Aを検討する企業も少なくありません。

ほか、経営者の高齢化で業界変化のキャッチアップやモチベーション継続が難しいといった事例も増えています。

(事業撤退後も)顧客や社員・会社は継続したい

経営者の個人的事情で撤退を考えている場合「会社や事業を存続して顧客を残し、従業員の雇用も守りたい」というケースは珍しくありません。

こうしたケースではふさわしい譲渡先を探してM&Aを実現することで、顧客や従業員の負担を少なく、事業を引き継ぐことができます。

別事業に集中したい

M&Aでは、譲渡による利益が期待できます。別事業の資金づくりに、M&Aを選択する企業様も多くあります。

これまで不動産事業に割いてきた時間やマンパワーを、力を入れたい事業に集中させることも可能になるでしょう。

譲渡を受ける側の目的

小さな規模で運営を続けてきた不動産会社を引き継ぐ側は「初期コストに対するリターンが大きい」といったイメージで、M&Aを考える傾向が強いようです。

不動産会社を引き継ぎたいとお考えの企業が増加している背景には、明確な理由があります。具体的にご説明しましょう。

スタート時のコストを軽減したい

新規で不動産会社を立ち上げようとすると、

- 法人立ち上げ

- 宅建業免許の取得

- 事務所探し

- 内装、採用、集客

など、タスクは別業種と比較しても煩雑です。M&Aで不動産会社を取得すれば、これらを大幅にショートカットできます。

また顧客や管理物件がすでにあり、場合によっては事情に精通したスタッフがいる状況からスタートできることも、とても大きな要素です。

独立して不動産会社を始めたいが「初期コストがかけにくい、(異業種からの参入で)ノウハウがない」といった状況は、想像に難くないでしょう。

スタート時のリスク軽減という視点で、M&Aという選択肢はとても魅力的であるといえます。

不動産会社のM&Aを行うメリット

ここまで、不動産会社がM&Aを検討するきっかけや、譲渡を受ける側のスタートアップリスクが少ないことをお話ししました。

ここまで、不動産会社がM&Aを検討するきっかけや、譲渡を受ける側のスタートアップリスクが少ないことをお話ししました。

M&A実施後も、双方にとっては多くのメリットがあります。ここではM&Aを実現してからの、具体的な利点をご紹介します。

譲渡する側のメリット

M&Aによって、不動産会社を譲渡する側には、2つの大きなメリットがあります。

撤退費用がかからない、場合によっては譲渡金が入る

事業規模や会社の種類などにもよりけりですが、会社を清算するには税金や専門家への依頼費用など、ある程度のまとまった金額の準備が必要です。事業所を借りていれば、それらの原状回復費もかかります。

M&Aによる譲渡が実現すると、こうした撤退にかかるコストをゼロ、あるいは大幅に減らすことができるでしょう。

また、状況によっては譲渡金も入ります。プラスの状態で会社を明け渡せる可能性が高いのも、M&Aの魅力の1つです。

顧客や社員に廃業・解雇といったネガティブなイメージをさせずに済む

会社を終えるために廃業を選択した場合、物的なコスト負担と同時に既存顧客や長年勤務してくれているスタッフに、ネガティブなアナウンスをする必要があります。

廃業までスムーズに、ことが運ばない場面も往々にしてあるでしょう。

大切に守ってきた会社をM&Aでリレーできれば、こうした辛みを経ることなく撤退が可能です。

譲渡を受ける側のメリット

M&Aによって不動産会社を引き継ぐ側には、大きなメリットが4つあります。

すでにある歴史、信頼やノウハウを継続できる

小規模の不動産会社の場合は特に、地域で長年に渡って得た信頼に加えて、もともとの運営フローも磐石なことが大半です。そうした実績を引き継げば、安定した状態で事業をスタートできる可能性が高いでしょう。

また、宅建業の免許番号も引き継ぐことができ、信頼の大きな要素となり得ます。古い宅建業番号はM&Aによる買収を希望する方にとって、大きな魅力です。

場合によってはホームページのドメインパワー(web上での信頼度)もキープでき、一からのスタートより集客が容易な場合もあります。

既存顧客や宅建士である社員を引き継げる

小規模の不動産会社において、集客で最も重要なことのひとつに「紹介」があります。当然のことながら紹介は既存顧客や、その会社を知っている人からしか発生しません。すでにある顧客を引き継ぐことも、M&Aの大きなメリットです。

また、宅建士の資格をもったスタッフに引き続き働いてもらえる可能性も高いでしょう。

社内外の事情に精通した宅建士に、経営者が交代しても勤務してもらう方向で前向きな交渉ができるのも、M&Aで譲渡を受ける側の大きなメリットです。

割安な不動産取得と非公開物件へのアクセスが期待できる

不動産会社をM&Aで取得すると、宅地建物取引業者専用の不動産情報ネットワークシステム「レインズ(REINS)」も利用でき、割安物件や市場に出ていない物件の把握が比較的容易です。

また、地域に根付いた中小不動産会社のM&Aではスタッフを引き継ぐことができれば、

- クチコミによる割安な不動産の取得

- 物件を買いたい・借りたい情報の早期獲得

といった利点もプラスされるでしょう。

不動産会社がM&Aを行うデメリット

こちらでご紹介するデメリットは、実際にM&Aをお考えの場合は把握しておくと安心でしょう。

ただ、どれも「必ず起こること」ではなく「起こりうること」です。

譲渡側のデメリット

M&Aで会社を譲渡するとき、不動産会社に限らず売り手側が不安に思うポイントは以下の3点です。

買い手が見つかりにくい

自らが長年、経営してきた不動産会社をM&Aで譲ろうとしたとき「誰も買ってくれないという不安」が的中したのでは?という場面に遭遇するかもしれません。

規模の差に関係なく、会社の売買は簡単ではありません。

あらかじめ「見つかりにくいもの」と折り込んで早めに着手すると、気をもまずに済むでしょう。

時間・手間がかかる

条件の良い相手に断られたり、同時期に好条件で同じ規模の同業他社が複数、M&Aを宣言した場合などは時間を要するでしょう。

買い手候補が絞られたあとも、細かな条件確認などが必要です。企業譲渡には時間と手間がかかることは心得ておきましょう。

予想通りの譲渡額にならない

やっとの思いでM&Aの実現にこぎつけ、契約を結ぶ段階で「想像していた金額と違う」という状況になることもあり得ます。

市況や細かな条件により、譲渡額の見込みが変動することも、想定に入れておくといいかと思います。

譲渡を受ける側のデメリット

M&Aで不動産会社を購入しようと計画を始める場合、2つのデメリットが想定されます。

時間・手間がかかる

売り手にはさまざまな思いがあり、交渉を始めると想定より難航することはよくあります。

金額の大小に関わらず、複数の人が関わるM&Aでは、会社の取得までの時間・手間はどうしてもかかってくるでしょう。

譲渡側が抱えるリスクを引き継ぐ可能性

会社の譲渡は想定されるリスクを全て、オープンにしたうえで行われます。

それでも、いざ営業を始めてみると「これは聞いていない」といった事柄も出てくる可能性があります。

弊社ではこうした事態を防ぐべくデューデリジェンス(買収監査)を実施し、重大なリスクの見逃しを最大限、未然に防ぐ努力をしています。

デューデリジェンス(買収監査)とは、買い手が対象会社の財務・法務・税務などを詳細に調査するプロセスのことです。

M&Aにかかる税金

M&Aを進めるうえで税金は避けて通れないコストです。実施方法によって、かかる税金には違いがあります。

M&Aを進めるうえで税金は避けて通れないコストです。実施方法によって、かかる税金には違いがあります。

ここでは弊社で取り扱うM&Aのうち、9割以上を占める株式譲渡(会社そのものの譲渡)において、譲渡側(売り手)・譲渡を受ける側(買い手)双方にかかる税金の主なものについてご紹介します。

譲渡側の税金

譲渡側にかかる税金として、以下が想定されます。

- 売却益にかかる各種税金

- 株式譲渡益にかかる20.315%の申告分離課税 など

譲渡を受ける側の税金

株式譲渡の場合

株式譲渡では、買い手は売り手から会社の株式を取得するだけなので、原則として消費税や不動産取得税、登録免許税、印紙税などは発生しません。会社が所有する不動産やその他の資産もそのまま会社に帰属するため、買い手側に追加の税負担はありません。

事業譲渡の場合

事業譲渡では、会社が保有する不動産や什器などの資産を個別に譲り受ける形となります。この場合、譲受資産のうち消費税課税対象となるもの(建物や什器・備品など)には消費税(10%)がかかります。また、不動産を取得する場合には不動産取得税や登録免許税も発生します。

つまり、株式譲渡と事業譲渡では、買い手側にかかる税金の種類や負担額が大きく異なるため、M&Aの手法選択時には十分な注意が必要です。

税金の詳細は案件ごとに異なりますので、専門家にご相談ください。

不動産会社のM&Aを成功させるための4つのポイント

これまで大切に経営されてきた不動産会社を譲渡する、あるいはそうした会社の譲渡を受けるという大きな決断をされたみなさまが、M&Aで失敗しないためにおさえておきたいポイントを4つ、ここではご紹介します。

これまで大切に経営されてきた不動産会社を譲渡する、あるいはそうした会社の譲渡を受けるという大きな決断をされたみなさまが、M&Aで失敗しないためにおさえておきたいポイントを4つ、ここではご紹介します。

ポイント① M&Aの目的を明確にさせる

弊社では、双方のお客様に最大限の利益をお渡しするよう、できる限りの努力をしております。ただやはり、思い通りの取引にならないこともありえます。

譲渡する側のお客様にとってM&Aが「廃業」「立て直し」以上にいい選択なのか、受ける側のお客様にとっても「ベストな選択なのか」をいま一度ご確認のうえ、見極めを行うことをおすすめします。

ポイント② 現状把握と売り出しポイントの制定(譲渡する側)

M&Aによる譲渡を希望し、市場にその情報を掲載した不動産会社は「商品」です。

その商品を、

- どのような状況で

- どんな部分をセールスポイントとして

譲渡を進めたいかを明確にし、買い手側に「刺さる」商品にする必要があります。

そうすることで、交渉に進みやすくなります。買い手によって求める条件は変わりますが、例えば立地や収支状況、宅建士の数などは重視されやすく、大きなセールスポイントになるでしょう。

ポイント③ 譲れないポイントと譲歩するバランス

どんなM&Aも売り手・買い手双方に譲れないポイントがあると思いますが、交渉が具体性を帯びてきたら、妥協点を見つけることも重要になってきます。

お互いが納得するポイントを探し、うまく着地点を見つけられれば、いい形でのM&Aが実現します。

もし、どうしても譲れないポイントに対して変更・妥協を求められた場合は縁がなかったと考えて、次に進むこともひとつの戦略といえるでしょう。

ポイント④ 信頼できるM&A会社を選ぶ

M&Aは自ら買い手・売り手を見つけての交渉も可能です。しかし、適切な形での交渉・手続きには時間を要しますし、法律や税の専門家の手を借りなければ進まない場面もあります。そうした負担を軽減するために、M&Aでは仲介業者を通しての交渉が一般的です。

信頼できる仲介業者を見つけ、じっくりと相談しながらM&Aを進めていくことも、成功のカギといえるでしょう。

不動産会社のM&Aでは、どんな仲介業者を選べばいいか

一概に仲介業者といっても、強みが異なります。

一概に仲介業者といっても、強みが異なります。

ここではM&A仲介業者選びのポイントを、2つお伝えします。

専業業者であること

理想的なM&Aを実現するには、仲介業者の

- さまざまな仲介に精通しているか

- 場面に応じた的確なアドバイスが可能か

- 成立までの対応力・スピードがあるか

どうかの有無に左右されるところが大きいです。公式サイト等で公開されている成功事例などは、これらの判断材料になります。

弊社は不動産会社のM&Aに特化した仲介業者です。積み重ねたノウハウと実績、そして信頼で、多くの不動産会社様のM&Aを成功させてきました。M&Aをご希望の不動産会社オーナー様はぜひ一度、お問い合わせください。

報酬体系があっているか

報酬体系は仲介業者ごとに異なります。想定している予算と適合しているかも、大きなポイントになるでしょう。 仲介を依頼する場合は、何社か比較して判断するといいでしょう。

WEB上で判断できない点や、不明な点はまずは問い合わせてみましょう。実際に説明を受けることで疑問の解決になるうえ、担当者の雰囲気や取引に対する姿勢もわかり、取引の場面を具体的にイメージしやすくなります。

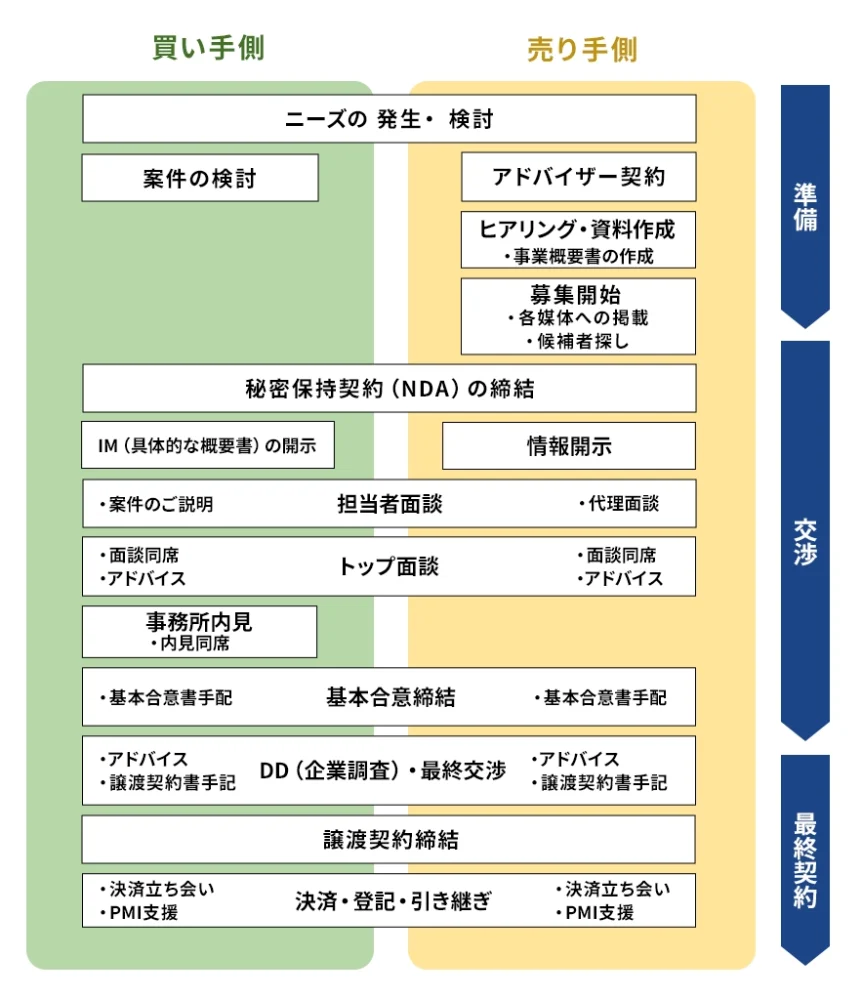

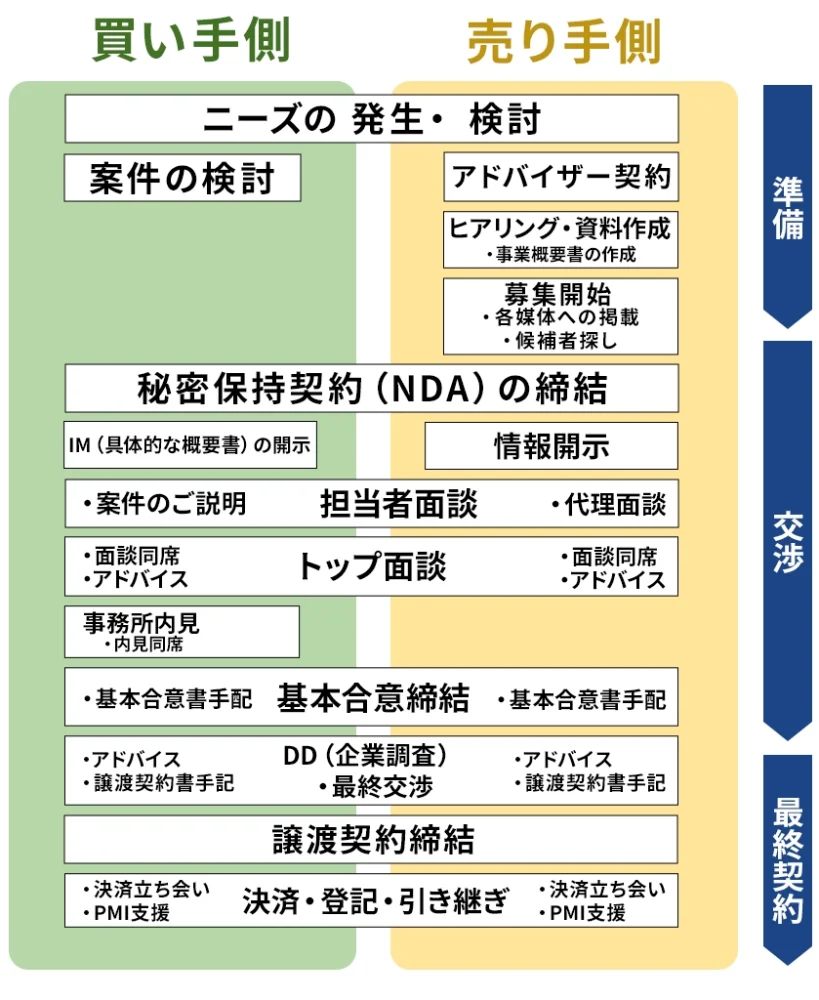

不動産会社のM&Aの手順

M&Aは仲介業者が間に入って実施されることが大半ですが、自分自身で行うケースもまれにあります。

この章では自分自身で行うケース、仲介業者に依頼するケースとで、進め方がどのように変わってくるのかを説明します。

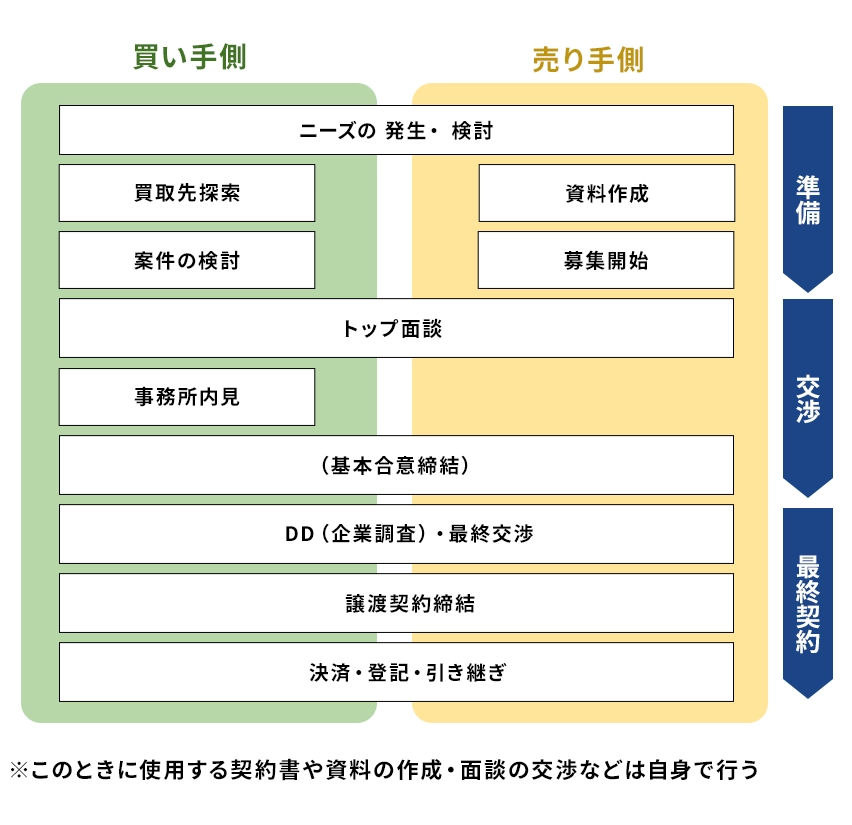

自分自身で行う場合

仲介業者を立てずにM&Aを行う場合、準備・交渉・最終契約までを全て自前で行う必要があります。

それぞれのステップの流れは以下のとおりです。

準備

譲渡する側は知り合いの経営者に声をかけたり、個人で利用できるM&Aプラットフォームや都道府県が主導している事業承継センターを利用するなどして募集を始めます。譲渡を受ける側も自ら買収先を見つけ、検討を行います。

交渉

交渉先が見つかったら日程調整し面談をし、さらに話を進める場合は不動産会社の内見も行います。何度か面談を重ねたのち、双方が交渉を続ける意向がある場合は、基本合意を締結し最終契約に進みます。個人間のやりとりでは、基本合意を締結しないこともあります。

最終契約

最終契約に向けて、対象事業(会社)のリスクや問題点を抽出するデューデリジェンス(買収監査)を行います。そして交渉結果や基本合意、デューデリジェンスなどを踏まえて譲渡契約を結び、決済が行われます。譲渡金のやり取りは最終契約時(もしくは契約後)に行われ、引き継ぎに移ります。

こうした交渉や契約に使用する資料・契約書の作成、面談日程の交渉などを全て自ら行う必要があります。個人で交渉相手を見つけ、日程調整や適切な形での交渉・手続きを進めるのは難しいでしょう。そのため、専門の仲介業者に依頼するケースが一般的です。

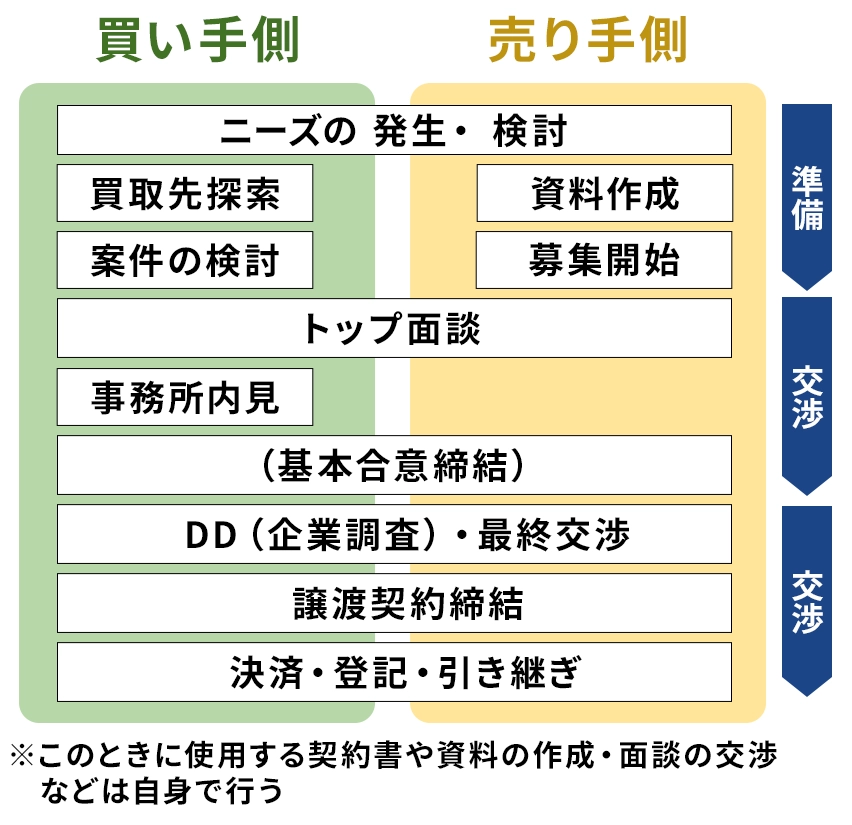

仲介業者を通す場合

仲介業者を通す場合は、資料・契約書の手配や面談日程の調整は仲介業者のサポート内容に含まれます。

売り手側・買い手側ともに、仲介業者が入ることでM&Aにかかる時間・手間は多くないでしょう。以下の2ステップを想定しておけば十分です。

準備

準備段階では、譲渡する側は仲介業者とアドバイザリー契約を締結し、情報提供を行います。

その情報をもとに仲介業者は概要書を作成したあと、媒体掲載を行います。相性の良さそうな引き継ぎ手がいれば、個別提案をすることもあります。

交渉・契約

買い手候補が見つかり次第、仲介業者が面談を行います。

候補者がある程度、絞られてきた段階で譲渡側に紹介し、双方の面談を行います。その面談や現地内見などを経て、話がまとまれば基本合意を締結します。

このタイミングで、手数料の一部を仲介業者に支払うことが一般的です。

そして契約内容などを再度確認して最終契約をし、M&Aが完了します。

このような形で仲介業者は譲渡する側の窓口として、一連の対応を行います。

不動産会社M&Aの事例

不動産会社のM&Aを専業としている弊社では今まで、全国津々浦々の不動産会社様のM&Aに立ち会ってきた実績があります。

以下はその一部です。これから不動産会社のM&Aをご検討されているオーナー様は、ぜひ参考にしてください。

おわりに

最後までお読みくださり、ありがとうございます。この記事では不動産会社のM&Aについて、お話させていただきました。

記事を通して、不動産会社を手放そうと考えている方の選択肢として、M&Aがあることをお伝えできればと考えております。

M&Aでは、聞きなじみのない単語が多く使われます。こちらの用語解説集も参考にしていただければ幸いです。

「M&A」ってなに?|M&Aをする前に知っておきたい主要な用語をご紹介

その他、不動産M&Aに関する記事はこちらから

不動産会社の M&Aはレスマにご相談ください

不動産会社のM&Aは、われわれ株式会社インフィニティライフにおまかせください。

弊社は不動産会社のM&Aサポートを専門に展開しており、的確なアドバイスができるスタッフを揃えています。不動産事業も運営し、宅建士の資格を持ったアドバイザーが多数在籍する、M&Aならびに不動産のプロフェッショナル集団です。

今まで築いてきた大事な不動産会社の譲渡という大きな決断に寄り添い、最後までサポートいたします。また、そうした不動産会社を受け継ぎたいという方には、専門家の立場から強力にバックアップします。

「まずは相談だけでも」というお客様も大歓迎です。お気軽に、お問い合わせください!